「ヴェルサイユ宮殿って、いつ誰が建てたの?」

まず結論からお伝えします。1682年、ルイ14世はヴェルサイユを“王の宮殿”として完成させました。

けれど――それはただの宮殿ではなかったのです。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1661年 | ルイ14世がヴェルサイユ宮殿の改築を本格開始(建築責任者:ル・ヴォー) |

| 1668〜1670年代 | 鏡の間や王妃の間など主要部分の建築が進行(造園はル・ノートル) |

| 1682年 | ルイ14世が宮廷をヴェルサイユに正式移転(この年が完成の節目とされる) |

| 1710年 | 王の礼拝堂が完成。建築的に最終段階に達する |

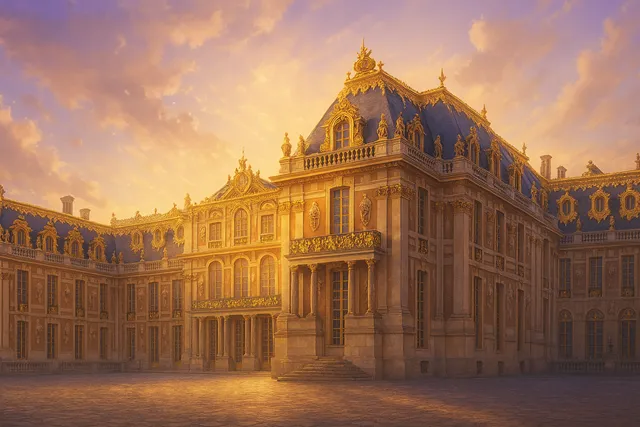

あの黄金の壁に囲まれた壮麗な空間は、「見る者の心を支配するための舞台装置」。 そこで繰り広げられる舞踏会、建築、芸術、儀式のすべてが、ルイ14世の“魅せる政治”の一部でした。

美しさは、ただの装飾ではなく権力そのものだった。 そんな太陽王の世界、あなたものぞいてみませんか?

太陽王ルイ14世とは?光と美に愛された王

“魅せる政治”の主役――その名は、ルイ14世。

1638年、フランス王家に生まれたルイは、わずか4歳で王位を継ぎます。 しかしその幼少期は、決して安定したものではありませんでした。

王権を脅かす貴族たちの反乱「フロンドの乱」。 幼い王はその混乱の中で、「剣では人の心は治まらない」という痛みを学びます。

そして彼が選んだのは、美によって秩序をつくるという道。 ただの政治家ではない――美の舞台で輝く、まさに“太陽の王”になることでした。

22歳で親政を始めると、彼は72年という驚異的な長さでフランスを治め、文化・芸術・建築などあらゆる分野にその美意識を注ぎ込みます。

宮廷画家の育成、豪奢な建築の監修、自らが出演するバレエの演出… 「王の美意識=国の文化」という時代が、本当に存在したのです。

中でも象徴的だったのが、太陽の役を自ら演じたバレエ公演。 黄金の衣装をまとって登場した彼の姿は、まさに“人の姿をした光”。

その輝きの理由――それは、彼の人生そのものが、演出された物語だったからかもしれません。

次は、彼がその“物語”のために建てた舞台、ヴェルサイユ宮殿の秘密に迫ってみましょう。

ヴェルサイユ宮殿の建設とその目的

王は、自らの統治を“演出”するための舞台を必要としていました。

その舞台こそが、ヴェルサイユ宮殿。

もともとは父ルイ13世の狩猟用の離宮にすぎなかったこの場所を、 ルイ14世は壮麗な“王の劇場”へと生まれ変わらせます。

なぜパリではなく、郊外のヴェルサイユだったのか? それは、貴族たちを都から引き離し、王の美と秩序のもとに囲い込むためでした。

1661年、建設が本格化。 1682年には、王の公式な居所としてヴェルサイユ宮殿が完成します。

シャンデリアの光が反射する鏡の間、神話画で彩られた天井、視線まで計算された回廊の構造―― そのすべてが、「私はここに君臨している」という王の無言のメッセージ。

そして庭園。造園家アンドレ・ル・ノートルによる幾何学的な構造は、 自然さえも王の意志に従わせるという象徴でした。

ヴェルサイユは、ただの王宮ではなく、 権力と美が融合した巨大な“劇場国家”のセットだったのです。

そしてこの舞台で、最も華やかで、最も意味深い“場面”が幕を開けます。

――そう、舞踏会です。

舞踏会は政治の一部?その意外な役割

ヴェルサイユ宮殿で行われた舞踏会――それはただの贅沢な社交イベントではありませんでした。

その煌めく夜の下で、ルイ14世は静かに“政治”を踊らせていたのです。

絹のドレス、刺繍入りの軍服、仮面、ジュエリー。 会場を彩る衣装のひとつひとつが、身分と忠誠心を示すシンボルでした。

そして、もっとも重要なのは「誰が誰と踊るか」。 高位の貴族は王のそばで、王の信頼を得た者は堂々と中央でステップを踏む。 一方で、遠ざけられた者は、舞踏会の端で目立たぬよう踊るしかありません。

“王の近くにいる”ということが、最大の権力の証。 その距離が、そのまま“国における自分の立ち位置”を示していたのです。

王はこの場でも、ただの観客ではありません。 彼自身が、バレエ・ド・クールで“太陽”として舞台の中心に降臨し、 黄金の衣装に身を包みながら、優雅に、そして絶対的にステップを踏みます。

それはまさに、“動く王権”。 光と音楽の中で、自らの存在そのものを無言のメッセージとして可視化していたのです。

この舞踏会に出席するには、ただの美しさでは足りませんでした。 完璧な装い、洗練されたマナー、そして演じる覚悟。 舞踏会に足を踏み入れたその瞬間から、誰もが「宮廷劇」の一員となるのです。

美しく踊ること、それがルイ様に対する忠誠。 踊らされているのか、自ら踊っているのか。 気づかぬうちに、人々は王の演出の中に組み込まれていました。

けれど――これはまだ、“演出”の序章にすぎません。

次に待ち受けているのは、美そのものが「統治」となる世界。 ルイ14世の真の力は、舞踏会の奥にこそ輝いていたのです。

美しき演出:ルイ14世と「魅せる」統治の哲学

「支配とは、魅せることである」

この言葉に、ルイ14世の政治哲学のすべてが詰まっているのかもしれません。

少年時代に体験した「フロンドの乱」。王族として生きるはずの彼が、民衆と貴族の反乱に翻弄され、不安の中で過ごした幼少期。 その記憶は、彼にこう教えました――「恐怖で人は従わない。惹きつけ、魅了してこそ支配は完成する」と。

そこで彼が選んだのが、「演出」の道。 王は、自らを舞台の主人公として見せ、 国そのものを巨大な“宮廷劇”へと作り替えていったのです。

起床の儀式「ルヴェ」、就寝の「クシェ」、食事、服装、歩く速度、視線、会話の内容までもが演出され、 日常のすべてが「政治のパフォーマンス」となりました。

たとえば朝、ルイ様の寝室で行われる「ルヴェ」では、 靴を差し出す役、ガウンをかける役、顔を拭く役……そのすべてが階級に応じて割り振られ、「王にどれだけ近づけるか」=「自分の立場」を示す舞台でした。

もちろん王は、観客ではなく主役。

バレエ・ド・クールでは、太陽を模したコスチュームに身を包み、王自らがステップを踏むことで、「世界の中心は私である」と可視化しました。

これはただの趣味ではありません。 “見ること”を通じて“従わせる”――それがルイ14世の演出なのです。

この統治スタイルは、ある意味でロールプレイ国家運営でした。

王は“魅せる君主”として自分のキャラクターを確立し、 貴族や臣民たちは、その演出に合わせて自分の役割を演じる。 それによって秩序が保たれ、社会が動いていくのです。

そしてその舞台――ヴェルサイユ宮殿は、まさにそのロールプレイの“セット”。華やかで美しいけれど、どこか息苦しい。

それは王が築いた、“世界で最も美しい箱庭”だったのかもしれません。

けれども――その箱庭の中央で、誰よりも孤独に、誰よりも輝いていた存在があったことを、私たちは忘れてはならないのです。

ルイ14世の“演出”は、いまもどこかで息づいています。 たとえば、現代のヴェルサイユ舞踏会に、そっと姿を変えて――

現代まで残るヴェルサイユ舞踏会の記憶

きらびやかな光の中で、優雅にステップを踏む人々。 ドレスの裾が揺れ、仮面の奥に笑みが浮かぶ。

それは過去の幻想ではありません。 ルイ14世の舞踏会は、今もヴェルサイユで続いているのです。

その名も「フェット・ギャラント(Fêtes Galantes)」。 ヴェルサイユ宮殿が主催するこの夢のような舞踏会では、18世紀さながらの衣装に身を包んだ参加者たちが、 鏡の間を実際に歩き、当時の宮廷音楽に合わせて優雅に踊ります。

ドレスコードは“ガチ”です。 本格的なコルセット、羽飾り、仮面、刺繍… その空間に立つ瞬間、あなたも“物語の一員”になるのです。

この舞踏会には、誰でも参加できます。 チケットを手に入れ、衣装を用意し、王の物語へ自ら足を踏み入れる覚悟があれば――

さらには「ル・グラン・バル・マスケ(Le Grand Bal Masqué)」という仮面舞踏会も開催されており、 仮面の奥で交わされる視線や会話は、まさに現代に甦ったヴェルサイユの魔法そのもの。

バレエ、音楽、演出、演技、そして美。 ルイ14世が大切にしたものは、静かに、でも確かに受け継がれているのです。

演出された人生の中心で輝いた王。

その“舞台”は、今もなお、私たちの憧れを誘います。

まとめ:太陽王が遺した、美と支配の舞台

ヴェルサイユ宮殿は、ただの建築物ではありませんでした。

それは、美で人を惹きつけ、秩序をつくり、心までも支配するための舞台。 その中央に立っていたのが、“太陽王”ルイ14世。

彼は光を放つ存在として、政治を演じ、文化を創り、 人々に「美しさこそが強さなのだ」と語りかけていたのです。

舞踏会も、儀式も、衣装も、すべてが演出。 けれどその中には、「見せる」ことの真の意味と力が込められていました。

そしてその輝きは、今もヴェルサイユの中に、そっと残されています。

華やかな仮面の奥で、 きっとルイ様は今でも、あなたを見つめているかもしれません。

さあ、次はあなたの番です。

舞台の上で、どんな物語を演じますか?

ヴェルサイユ宮殿は完成までに何年かかった?

約50年以上かかっています。

🔍 詳しく見ると…

- 1661年:

ルイ14世が権力を掌握(マザラン枢機卿の死後)。この年から ヴェルサイユ改築計画が本格始動 します。建築責任者はルイ・ル・ヴォー、造園はアンドレ・ル・ノートルが担当。 - 1668〜1678年:

第一期~第三期の大規模な建築ラッシュ。この間に「鏡の間」「王妃の間」「庭園」「グラン・トリアノン」などの中核部分が完成。 - 1682年:

ルイ14世が 正式に宮廷をヴェルサイユに移転。この時点で“完成”とされますが、まだ未完成の部分も多く残っています。 - 1710年:

「王の礼拝堂(チャペル)」が完成。この時点でようやく 建築的な完成形に近づく と言われています。

ただし、王の宮廷機能としては 1682年が“完成の節目” として扱われることが多いです。