美少年というテーマは、文学において永遠の美しさと儚さを象徴する存在として、多くの作品で取り上げられてきました。

本記事では、トーマス・マンの『ベニスに死す』とオスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』という二つの傑作を中心に、これらの作品が美少年というテーマをどのように描き、どのような文学的意義を持つのかを探ります。

美少年とは?その文学的な定義

林檎の園

本記事では、「美少年」を以下のように定義します。

- 若さと美の象徴: その外見の美しさが永遠の理想像として描かれる存在。

- 象徴性と物語性: その美しさが物語の核となり、他者や世界との関係性を映し出す役割を果たす。

- 文化的背景: 時代や文化ごとに美少年の意味合いや象徴性は異なるが、常に「美」の極致を体現する存在として描かれる。

林檎の園

この定義を踏まえ、両作品を掘り下げていきます。

『ベニスに死す』:儚い美と死への憧憬

- 著者: トーマス・マン

- 発表年: 1912年

「ベニスに死す」あらすじ

ベニスを訪れた老作家グスタフ・フォン・アッシェンバッハは、ポーランド人少年タジオの美しさに心を奪われます。

その姿は彼にとって「美の極致」であり、創作意欲を再びかき立てる存在となります。

しかし、ペストが蔓延する中、アッシェンバッハはタジオを追い求め、理性を失い、ついにはその生涯を終えることになります。

「ベニスに死す」作品の魅力と美少年の役割

- 永遠の美の象徴: タジオは、ギリシャ神話におけるナルキッソスやヒュアキントスを思わせる、永遠の美と儚さの象徴です。

- アートと死の結びつき: アッシェンバッハはタジオを通じて究極の美を追求しますが、その美しさは死と隣り合わせに描かれます。

- 社会的背景: トーマス・マンが活躍した時代の耽美主義的な思想を反映し、美少年は創作の極致であると同時に人間の理性を崩壊させる存在として描かれています。

『ドリアン・グレイの肖像』:永遠の美と堕落

- 著者: オスカー・ワイルド

- 発表年: 1890年

「ドリアン・グレイの肖像」あらすじ

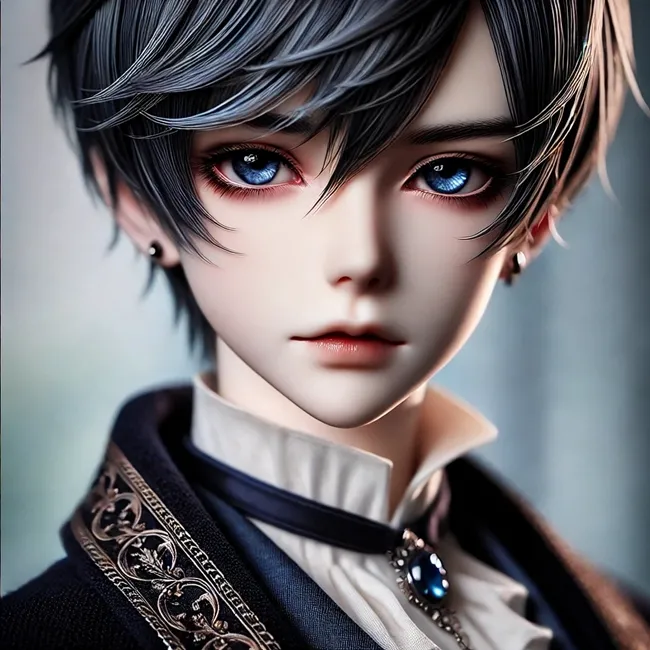

若き美青年ドリアン・グレイは、画家バジル・ホールワードによって描かれた肖像画に自らの老いを託すことを望みます。

その願いが叶うと同時に、ドリアンは堕落した生活に身を投じ、肖像画だけが彼の罪と老いを反映していきます。

最終的に肖像画を破壊しようとした彼は、自らの命を失います。

「ドリアン・グレイの肖像」作品の魅力と美少年の役割

- 永遠の美への執着: ドリアンの美しさは、彼にとって呪いであり祝福でもあります。彼の執着は、人間の道徳や倫理を崩壊させる力を持っています。

- 堕落と美の二面性: 美少年であるドリアンは、外見の美しさと内面的な堕落という二面性を象徴しています。

- 文学的背景: ワイルドはヴィクトリア朝時代の道徳観と美意識を批判的に描写し、美少年を通じて「美と堕落」という普遍的なテーマを探求しました。

両作品の比較:美少年が果たす役割

| テーマ | 『ベニスに死す』 | 『ドリアン・グレイの肖像』 |

|---|---|---|

| 美少年の象徴 | 永遠の美と儚さ、精神的な創作意欲の象徴 | 永遠の美と堕落、道徳の崩壊を象徴 |

| 主人公との関係 | 観察される存在として、主人公の理性と情熱を揺さぶる | 美少年自身が主人公であり、物語の中心的存在 |

| テーマの焦点 | 美と死の結びつき、人生の儚さ | 美と道徳の対立、堕落と救済 |

現代における影響

- 『ベニスに死す』: 映画化(ルキノ・ヴィスコンティ監督作品)やアート作品の題材として取り上げられ、芸術的な影響を与え続けています。

- 『ドリアン・グレイの肖像』: 映画や舞台、現代のポップカルチャーで引用され、「美と堕落」のテーマは時代を超えて普遍的なメッセージを伝えています。

まとめ

林檎の園

『ベニスに死す』と『ドリアン・グレイの肖像』は、美少年をテーマにした文学の中でも傑出した作品です。

どちらも永遠の美とそれに伴う葛藤を描き、読者に普遍的な問いを投げかけます。この2作品を通じて、美少年というテーマの奥深さをぜひ感じ取ってください。